De “fanático” a pioneiro. De homem de “mentalidade estreita” a “visionário”. De “rude fetichista” a praticante de um “cristianismo primitivo”. Os discursos em torno do beato José Lourenço formam um pêndulo que se desloca de uma extremidade a outra no âmbito dos humores das épocas. O POVO acompanhou de perto esse movimento.

Em 1934, José Alves de Figueiredo, jornalista e dono de uma farmácia no Crato, publica o primeiro grande artigo no O POVO sobre o Caldeirão. Alves de Figueiredo era amigo do beato e conhecia, como a palma da mão, o sítio onde vivia José Lourenço, rodeado de famílias que chamavam a atenção pelo rigor no trabalho, pela contrição da reza e pela forma como viviam: “Nada era de ninguém e tudo era de todos, dividido de acordo com a necessidade de cada um.”

Por essa época, o cerco contra o beato vinha de longe e, no artigo, Alves de Figueiredo historiciza, pela primeira vez, a vida de José Lourenço na imprensa. Pela visão do intelectual da época, se, por um lado havia "fanatismo" nas práticas do beato, por outro, havia também organização, trabalho e atitude pacífica do parte de José Lourenço.

O sítio Caldeirão era uma experiência exitosa quanto à produção e distribuição dos frutos do trabalho dos que ali viviam. Figueiredo conta que na seca de 1932, o Caldeirão sustentara “sozinho”, além das famílias instaladas no lugar, cerca de 500 pessoas que se dirigiram ao sítio empurrados pela fome.

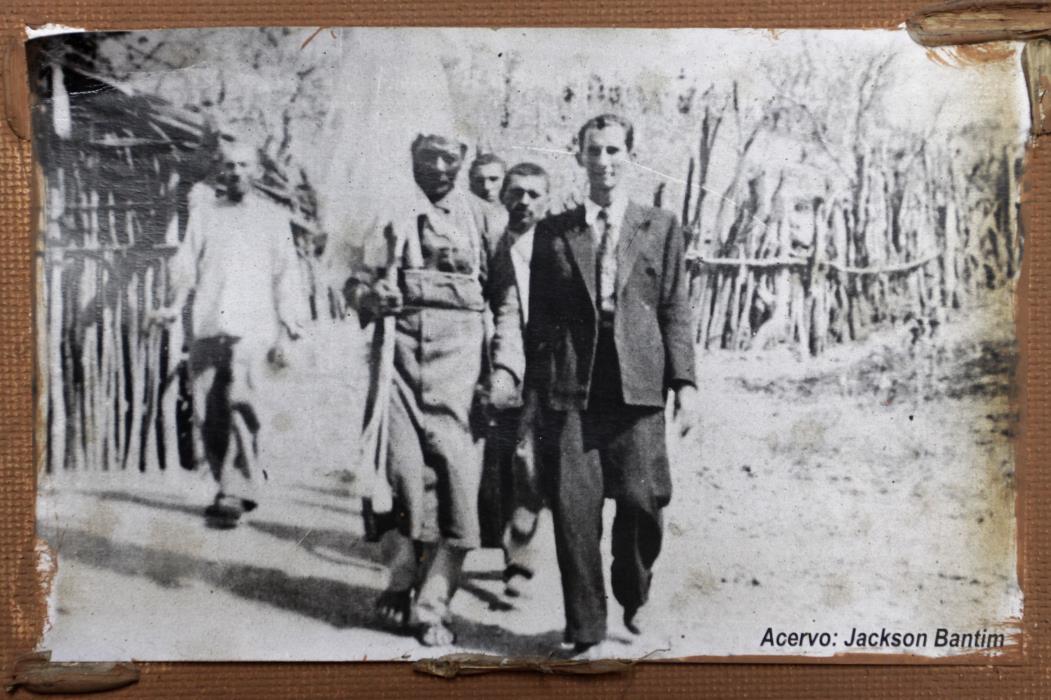

Entre os anos de 1936 e 1937, o desmonte do Caldeirão se intensificou elevando-se também os níveis de violência praticados contra seus ocupantes e seu líder, o beato José Lourenço. O beato era um negro paraibano que emigrou para Juazeiro em 1890, no auge da fama do Padre Cícero.

O padre afeiçoou-se ao rapaz e este ao padre, tornando beato. Após uma temporada num sítio de propriedade particular em Baixa Danta, padre Cícero lhe entregou o sítio Caldeirão, que o jovem discípulo transformara em terra fértil com plantio, criação de animais, açude e tear para produção do tecido das roupas que as famílias agregadas vestiam. Com a morte de Padre Cícero, as terras onde estavam o Caldeirão foram deixadas para os frades salesianos, que pediram a propriedade de volta.

Em maio de 1937, quando o lugar fora dizimado pelas forças policiais do Estado Novo de Getúlio Vargas, após um bombardeio que matou dezenas de pessoas – homens, mulheres e crianças – O POVO ouve sobreviventes do sítio que chegaram a Fortaleza de trem, escoltados pela polícia. A ordem era que todos voltassem aos seus lugares de origem.

No texto publicado pelo O POVO, o jornalista narra a chegada da “carga humana muito interessante para reportagem dos jornais”. O relato prossegue com os detalhes da viagem: “Aprisionados em suas próprias choupanas, após os sangrentos sucessos da serra do Araripe, os fanáticos atulhados num vagão da R.V.C chegaram aqui escoltados por uma patrulha embolada. E foram conduzidos à Polícia Marítima em cujo albergue se encontram”.

Um dos entrevistados, Valdevino dos Santos, foi descrito como “um indivíduo moreno, cego de um olho, barba esquálida, roupa escura e preta”. As mulheres chamaram a atenção por serem “brancas, de pele rósea, acetinada, vestindo hábito preto de onde exalam um cheiro insuportável”, narra o mediador.

O grupo faz parte das famílias expulsas do Caldeirão numa ação que anos mais tarde começou a ser considerada “criminosa” e “desastrada”. Para o historiador Régis Lopes, autor do livro Massacre do Caldeirão – 11 de setembro de 1936, houve uma completa incompreensão das elites na investida contra a experiência liderada pelo beato.

“A elite brasileira não entendeu o que estava acontecendo no Caldeirão, como sempre acontece”, afirma o historiador, e complementa: “O que a polícia, os latifundiários, os governantes perceberam no Caldeirão foi o que percebem sempre: ali havia um ajuntamento de pessoas e a gente não sabe o que é direito esse ajuntamento: pode ser bandido, fanático, cangaceiro”.

O pesquisador Abelardo Montenegro, em Fanáticos e Cangaceiros, obra publicada nos anos de 1970, que é hoje uma referência para estudos da História e Sociologia, deixa claro que o episódio que motivou o aniquilamento do Caldeirão foi essencialmente político.

Naqueles anos do final de 1930, enquanto a fama de José Lourenço “já era tão grande como o déficit orçamentário”, crescia na mesma proporção o temor por parte dos políticos, da elite econômica e da Igreja de que o Caldeirão se transformasse numa nova Canudos.

Canudos estava diretamente ligada à experiência da comunidade de Antônio Conselheiro, que havia terminado em morte e distribuição, quando as forças republicanas decidiram extinguir o lugar, em 1897. Na imaginação do governo da época, Canudos seria uma ameaça à República que acabara de nascer.

A história do Caldeirão, para o historiador Régis Lopes, deixa, no entanto, uma marca particular que a separa de Canudos. Segundo o pesquisador, professor do Departamento de História da UFC, enquanto em Canudos havia desigualdades sociais com a existência de pobres e ricos, no Caldeirão “houve o desenvolvimento da utopia cristã no sentido radical. O beato pregava que todos eram iguais porque todos eram filhos de Deus”.

Ao narrar a investida das forças policiais do Estado Novo contra o Caldeirão, Abelardo Montenegro relata a dificuldades das autoridades, em 1936, em fazer cumprir a ordem dada aos camponeses que moravam no sítio: “Era necessário que cada um voltasse ao seu lugar de origem levando o que lhe pertencia”. Ninguém aceitou as passagens de trem nem de navio. “E, fato singular, ninguém tinha bens a conduzir. Tudo que ali estava, diziam, era de todos, mas não tinha dono...”, afirma o texto de Montenegro.

Com negativa dos habitantes de deixarem o local, a decisão tomada foi destruir o sítio e as casas dos moradores. No ano seguinte, o sítio foi bombardeado destruindo tudo e quase todos os que haviam retornado ao local na tentativa de reconstruir o que sobrara.

O beato deixou Juazeiro com um grupo que o acompanhou. Fundou uma pequena comunidade em Exu, em Pernambuco, e ali morreu em 1946, aos 73 anos.

Entre as produções culturais que abordam a matança dos camponeses que viviam no sítio Caldeirão sob a liderança do beato José Lourenço está o filme documentário O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto.

Lançado em 1985, numa parceria entre o historiador e roteirista Firmino Holanda e o cineasta Rosemberg Cariry, o longa-metragem resgata a experiência vivida no sul do Ceará, a partir de depoimentos de ex-moradores sobreviventes do sítio e dos generais do Estado Novo, Cordeiro de Farias Neto e Góes de Campos Barros, responsáveis pelo ataque que destruiu o lugar e matou dezenas de pessoas.

Rosemberg defende que a Igreja deve ainda um pedido oficial de desculpas à memória dos mortos. E a imprensa também, “por ter pactuado com o crime e o arbítrio”. Confira a entrevista:

O POVO - Pela imprensa da época, pode-se perceber os contrastes dos discursos entre ordem versus fanatismo. Por que, na sua opinião, um projeto popular agrícola foi capaz de causar tanta preocupação na elite política?

Rosemberg Cariry - São muitos os fatores que incidem sobre a má vontade das classes dominantes cearenses (com apoio federal), na época, em relação à comunidade agrícola popular do Caldeirão.

Podemos enumerar alguns: 1) as terras do Caldeirão foram deixadas de herança para os Salesianos pelo Padre Cícero, seu proprietário, e os salesianos queriam de volta a terra ocupada pelos camponeses; 2) A ligação das classes dominantes locais e de setores da Igreja com a LEC – A Liga Eleitoral Católica, de tendência fascista, foi outro fator importante; 3) Rui Facó, em seu famoso estudo sobre Cangaceiros e Fanáticos, vai apontar também o fato de faltar braços para o trabalho de semi-servidão, nas fazendas da região.

Diziam que a mão de obra estava sendo canalizada para o Caldeirão e que ali acontecia algo que era um mal exemplo, por ser um modo de vida igual ao comunismo; 4) essa associação ao comunismo cria outro fator ideológico de hostilidade da elite que iria depois justificar uma intervenção policial; 5) temos também um tempo de excepcionalidade, por causa do golpe do Estado Novo dado por Getúlio Vargas.

O levante comunista de Natal fora duramente reprimido e a caça às bruxas terminara por acusar o próprio beato de ligações com os comunistas, o que era uma mentira insustentável.

Todavia, o beato era um cristão, no seu sentido mais primitivo e radical, e punha em prática um ideário inspirado na Terceira Idade profetizada por Joaquim de Flora (Joachim de Fiori), a idade do Espírito Santo, na preparação de uma época de fraternidade, justiça e igualdade.

Nada fugia a uma longa e complexa linha do pensamento cristão, costurada por herança medieval e moderna de vida comunitária assentada na oração e no trabalho, como o que já fora antes experimentado nas missões jesuíticas.

O POVO - Por que o termo "fanático" parecia ter quase o mesmo sentido que "bandido"?

Rosemberg Cariry - Canudos ficou sendo uma ferida aberta na história e na consciência nacional. Um massacre brutal e injustificável, que inaugura as ações contra o povo da República brasileira, depois que o golpe militar derrubou a monarquia.

A deusa razão tinha sido entronizada na Europa e tudo o que era religião-popular passara a ser denominado de atraso, de obscuridade de fanatismo.

O caso do Boi mansinho, citado como exemplo de fanatismo e de adoração do boi “Ápis”, apenas dava continuidade a uma tradição do Boi do Divino, que sai todo enfeitado em procissão, durante as Festas do Espírito Santo, em Pentecostes, nos Açores.

Tradição ainda hoje viva na Ilha Terceira, onde pude testemunhar (uma história que ando, inclusive, estudando e documentando em vídeo sobre a utopia da Terceira Idade do Espírito Santo, que acena para um tempo de fartura, alegria e igualdade).

Os camponeses de Canudos, de Juazeiro do Norte e do Caldeirão, para ficarmos em apenas em alguns exemplos, eram forças vivas de uma possibilidade de nacionalidade, fundadora de uma civilização tropical vigorosa, com herança de muitos povos e culturas (universais).

A elite brasileira tem se mostrado autoritária, rude, estreita, vulgar, criminosa ou apoiadora dos crimes cometidos em nome do Estado, quase sempre. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo e mantém o povo preso aos mecanismos de dependência e submissão.

Como dizia Capistrano de Abreu, sempre que o povo levanta a cabeça, a elite usa o braço armado do Estado, e corta-a.

O POVO - A Igreja deveria pedir perdão pelas consequências do ocorrido à Irmandade do Caldeirão?

Rosemberg Cariry - Sim, a Igreja deveria pedir perdão pelo crime cometido no Caldeirão. Foram milhares de vidas eliminadas, foram milhares de famílias e lares destroçados. Aqui não importam apenas os números, mas também a violência simbólica.

O Estado e a Igreja foram igualmente cruéis, sobretudo, ao destruir a esperança, a possibilidade de o povo construir comunidades mais justas e igualitárias. Mantiveram-se as heranças da escravidão e da servidão.

Nas décadas de 1970/80, junto com as lutas pela redemocratização do País, as pastorais da Terra, da Igreja da Libertação, retomaram o Caldeirão como um exemplo de organização comunitária e de luta popular, mas a Igreja oficial jamais reconheceu a “sua culpa, a sua máxima culpa”.

O braço armado do Estado serviu à Igreja, nesse crime, diante do qual ela se manteve forte aliada. O sociólogo Hildebrando Spínola defendia essa tese.

O POVO - Em 1969, O POVO publicou uma artigo revisitando o ocorrido no Caldeirão sob outra perspectiva: a de uma sociedade agrícola bem administrada, semelhante aos kibutz israelenses. Por que a imprensa da época foi tão cruel com o Caldeirão?

Rosemberg Cariry - A imprensa de forma geral, desde os jornais católicos, ligados à LEC, aos jornais liberais, todos fizeram coro contra o “antro de fanáticos”, vistos como perigosos e à margem da civilização, que precisavam ser destruídos.

Falava-se até em “tumor maligno” que precisa ser extirpado do corpo são da nação brasileira. Uma estupidez jornalística, que podemos classificar como “fanática”, com forte composição ideológica, a serviço das classes dominantes.

Foi uma ação vergonhosa! Acho que a imprensa também deveria pedir desculpa por ter incentivado ou mesmo pactuado com o crime e o arbítrio (não apenas naquele, mas em muitos outros momentos da nossa história).

O POVO - Quando o episódio começou a ser reinterpretado pelas elites intelectuais?

Rosemberg Cariry - Acho que o Caldeirão volta a ser revisto na década de 1950, quando surgem as Ligas Camponesas, movimento liderado por José Julião, a partir de Pernambuco. Rui Facó (Cangaceiros e fanáticos) e Abelardo Montenegro (Fanáticos e cangaceiros), cada um guardando a sua visão própria dos acontecimentos, lançaram bases acadêmicas para os estudos posteriores.

Houve também a contribuição de Hidelbrando Espínola e estudiosos que publicaram estudos, como Diatahy Bezerra de Menezes, Luitgarde Cavalcanti e Eduardo Hoonaert entre outros.

Maria Isaura Queiroz, com o livro O messianismo no Brasil e no mundo, coloca o Caldeirão, ao lado de outros movimentos religiosos populares, no foco dos seus estudos. O jornalista Tarcísio Holanda publica, no jornal do Brasil, o artigo "A chacina do Caldeirão". O escritor cearense Cláudio Aguiar lança o romance O Caldeirão, com boa repercussão.

Patativa do Assaré faz poemas sobre o beato José Lourenço e o declama em seus concorridos recitais. Jefferson de Albuquerque Jr. e Hermano Pena fazem pesquisas para fazer um filme de ficção sobre o tema. O Caldeirão fervilhava.

Em 1984, com a parceria do historiador Firmino Holanda e a câmera de Ronaldo Nunes, eu comecei a rodar o filme documentário, de longa-metragem, O caldeirão da Santa Cruz do Deserto (lançado em 1985), que traz o depoimento dos remanescentes e também dos generais que participaram da repressão: general Cordeiro de Farias Neto e general Góes de Campos Barros.

Foi uma iniciativa importante. O filme ganhou prêmios e circulou por quase todo o Brasil, em cópias de 16mm, sendo exibido em universidades, movimentos de bairro e favelas e Pastorais da Terra, processo de difusão que teve uma grande importância na divulgação dos acontecimentos do Caldeirão.

O filme que realizamos inspirou ou motivou muitos trabalhos acadêmicos. Logo depois, o Régis Lopes lança o livro Caldeirão: um estudo histórico sobre o beato José Lourenço e suas comunidades, uma obra muito importante de análise daquele fenômeno social e histórico.

O POVO - Como a história do Caldeirão ainda reverbera nos nossos dias?

Rosemberg Cariry - Ainda hoje, nas Pastorais da Terra e, sobretudo no Movimento dos Sem Terra (MST,) o Caldeirão é tido como um exemplo importante de organização política popular, de vida comunitária, de uso da terra em sua diversidade e dimensão de agricultura familiar e coletiva.

O caldeirão não era o atraso de um povo acorrentado ao passado, como se fazia crer. O Caldeirão era uma prática de antecipação do futuro profetizado pelo monge calabrês Joaquim de flora. Ali exercitava-se a preparação da Terceira Idade do Espírito Santo, o que significa: espiritualidade, vida comunitária, justiça e igualdade

O POVO - Você acha que o fato do beato José Lourenço ser um negro, analfabeto impedia que sua liderança e seu trabalho fossem reconhecidos?

Rosemberg Cariry - Sim, o fato de ser um beato negro foi um fato importante nos preconceitos e nas falsidades contra ele propagadas, atribuindo-se a ele muitos crimes, inclusive de natureza sexual.

O fantasma da sexualidade negra voltava a assombrar a elite, como o fizera durante o período escravagista. Não se pode destruir e matar sem que se justifique com mentiras e se crie um inimigo monstruoso, que deve ser eliminado.

Inventaram, na época, que o beato estava recebendo armas importadas da Europa e preparava um levante. O beato José Lourenco, um negro, tido como analfabeto e inculto, pagou um alto preço, junto com a sua comunidade.

O que chamamos de analfabetismo é muito relativo, posto que o beato José Lourenco era um sábio, homem inteligentíssimo e empreendedor, com grande engenhosidade para inovações e desenvolvimentos de técnicas agrícolas e fabris.

A cegueira ideológica, a visão estreita das classes dominantes, a violência escravagista ainda reinante como mentalidade, determinaram a destruição do caldeirão e o exílio do beato no Sítio União, em Pernambuco, onde encontrou abrigo e terminou os seus dias.

O POVO- No seu filme O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto estão os depoimentos dos responsáveis policiais do massacre do Caldeirão. Foi um dos momentos mais emblemáticos da película. Você esperava que houvesse um reconhecimento pelas mortes do ataque ao sítio?

Rosemberg Cariry - Sim, foi muito importante ter, ao lado dos depoimentos dos remanescentes do Caldeirão, os depoimentos dos generais que serviam ao Estado Novo. Foi muito difícil ter acesso a esses depoimentos e só consegui graças à mediação do livreiro Gabriel José da Costa.

Temos nesses depoimentos duas posições. O general Cordeiro de Farias Neto afirma que estava cumprindo ordens, fez o que eu tinha que fazer, não tinha nada que se arrepender e que o Caldeirão poderia ser uma Nova Canudos.

O general Góes de Campos Barros, que era um intelectual, justifica a ação para manutenção da “ordem pública”, mas reconhece o “exagero” cometido pelas forças policias, afirma (em um movimento de autodefesa) que a imagem do Caldeirão foi muito adulterada pela opinião pública (as pessoas importantes) e pela imprensa.

Termina por fazer elogios à comunidade e ao seu senso de organização e mesmo às condições de vida e sanitárias ali encontradas. Justifica-se dizendo que estava cumprindo ordens e afirma que o tempo é quem vai trazendo a perspectiva da verdade. Confessa que pensou, tempos depois, em procurar o beato, talvez para apaziguar-se.

O encontro entre o general Góes de Campos Barros e o beato José Lourenco terminou não acontecendo. Afirma o general que tal encontro foi adiado por conta da II Guerra Mundial e as muitas atribuições que ele tinha naquele momento, embora tenha mandado até o beato um portador reportando o seu desejo.

Série com seis episódios oferece um passeio histórico pelas páginas do O POVO com personagens que marcaram a cultura, a política e a sociedade cearense