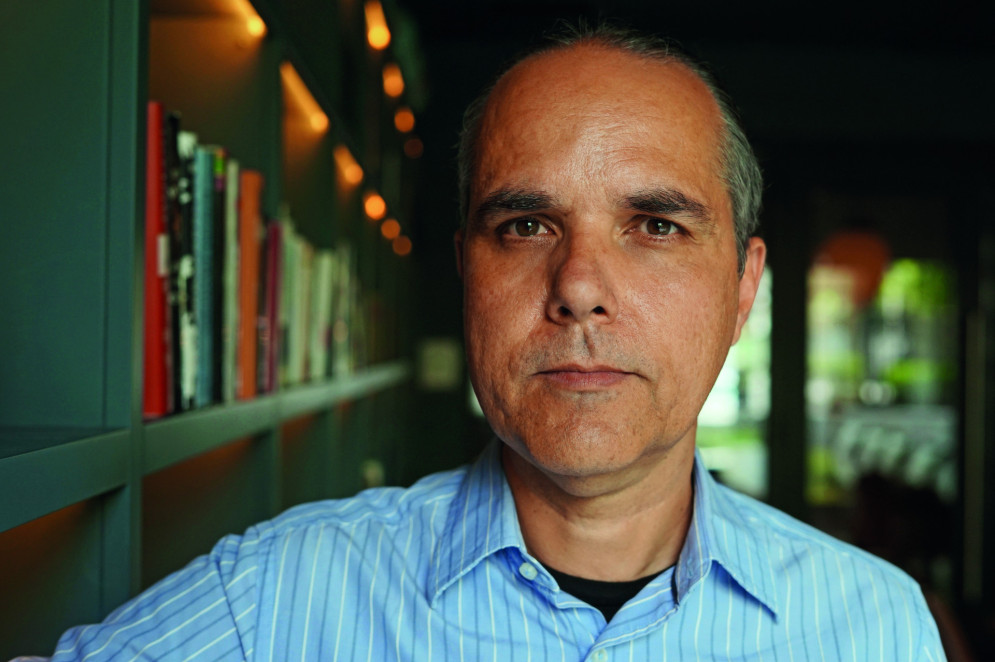

Professor visitante na Universidade Columbia, em Nova York, o sociólogo e economista Marcelo Medeiros atribui papel de peso aos recortes de raça e gênero no quadro geral da desigualdade de renda no país. Autor de “Os ricos e os pobres: o Brasil e a desigualdade” (Cia das Letras), o pesquisador considera que esses dois fatores exercem pressão na matemática do abismo social que distancia o topo da pirâmide do restante de sua base.

“Raça e gênero são os pilares da desigualdade de classe brasileira”, argumenta Medeiros, para quem uma equiparação salarial entre homens e mulheres e entre negros e brancos teria mais efeito sobre a desigualdade do que uma ampla reforma educacional que democratizasse o ensino básico.

No mesmo diapasão, o docente entende que o aborto tem sido enquadrado sob viés moral, como pauta de costumes, e não como um dos elementos da equação da desigualdade.

“Existe uma conversa no Brasil de que o debate sobre aborto é um debate sobre pauta de costumes. Não é. O debate sobre aborto é um debate sobre desigualdade de renda. Aborto é parte da discussão sobre desigualdade de classes, sobre desigualdade de renda e sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres”, afirma. Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista.

O POVO – O senhor fala que a desigualdade tem muito mais a ver com a riqueza do que com a pobreza. Pode começar falando um pouco sobre essa ideia?

Marcelo Medeiros – A distribuição de renda no Brasil tem o seguinte perfil: o pais é caracterizado por uma grande massa de população de baixa renda que é separada de uma elite que é pequena, mas muito mais rica e é muito heterogênea, existe muita desigualdade dentro desse grupo. Até mais ou menos uns 80% da população – os 80% mais pobres – são pessoas muito parecidas entre si. Tem gente que está abaixo da linha de pobreza e tem gente que está logo acima da linha de pobreza, e é muita gente nessa situação. Tem muito pouca diferença na maior parte da população brasileira. Isso vai até os 80% ou 90% da distribuição, não existe um número certo para isso. Se o Brasil parasse nos 90% da população, seria um país muito igualitário. Verdade que seria bem mais pobre na média, mas seria muito mais igualitário. Acontece que tem um grupo, em torno dos 10% da população, que começa a ser bem diferente. Inclusive é um grupo muito desigual, e a maior parte da desigualdade brasileira está dentro desse grupo ou na diferença entre esse grupo e o resto. É essa que é a resposta.

OP – Há muito mais desigualdade do grupo em relação ao restante da população, mas também dentro do próprio grupo dos mais ricos, é isso?

Medeiros – Isso, as duas coisas são verdade. Por isso a gente não pode tratar esse grupo como uma coisa só, como uma coisa uniforme, todo mundo como sendo a mesma coisa aí dentro. Seria muito mais heterogêneo. Existe mais desigualdade dentro desse grupo do que no resto do país inteiro.

OP – O que explicaria a desigualdade entre ricos?

Medeiros – Não existe essa tentativa de explicar isso, é muito difícil explicar a desigualdade por um conjunto limitado de causas. Pra ter um país com o nível de desigualdade do brasileiro, é preciso muito esforço, muita coisa operando simultaneamente para o Brasil ser tão desigual. Historicamente, sempre foi um país muito desigual. A desigualdade sobe e desce ao longo dos anos, a gente sabe disso desde pelo menos 1926, que é quando temos acompanhamento disso.

OP – Que caminhos seriam possíveis pra reduzir esse patamar de desigualdade? O que seria razoável pensar em termos de política?

Medeiros – Vou responder a pregunta com outra pergunta: o que a gente precisa fazer para acabar com a desigualdade salarial que existe entre homens e mulheres? O que é preciso fazer pra acabar com o racismo no Brasil? Não tem uma resposta simples. A mesma coisa vale pra discussão sobre a desigualdade de renda. Porque é um conjunto de fatores muito grande operando por trás disso, também não existe uma política isolada por trás disso.

Um dos esforços que faço no meu trabalho é tentar afastar a ideia de que existem panaceias para o problema da desigualdade. Tanto a panaceia de que basta investir em educação que o problema vai se resolver, quanto a panaceia de que basta tributar os ricos e o problema vai ser resolvido. Quero afastar isso e tentar, no máximo da minha capacidade, convencer as pessoas de que desigualdade é uma tarefa muito grande, vai dar muito trabalho, vai gastar muito dinheiro e vai envolver um capital político gigantesco, porque combater a desigualdade envolve enfrentar os conflitos distributivos no Brasil e que, portanto, vai envolver reação. E o mecanismo pra lidar com isso é a mobilização política em grande escala.

OP – A educação tem sido uma agenda enfática do governo neste momento. O ministro da área, por sinal, é aqui do Ceará, cuja vitrine é a educação. Parece contraintuitivo imaginar que a educação não colabora decisivamente para reduzir a desigualdade. Em que medida a educação não seria determinante pra reduzir a desigualdade?

Medeiros – Vamos começar pelo começo. Educação é uma coisa muito importante, é algo necessário, mas educação não é suficiente. A gente tem que separar essas duas coisas. A gente deve, sim, fazer investimentos pesados no nosso sistema educacional, a gente precisa melhorar o sistema educacional brasileiro, mas a gente também precisa ter em conta que a gente não deve exigir mais da educação do que aquilo que realmente vai ser capaz de dar.

Quando a gente fala de educação, a gente tem que ser mais específico. Tem educação primária e tem educação superior. A educação que realmente faz desigualdade não é a primária, não é a secundária, não é o ensino médio. A que realmente faz diferença pra desigualdade salarial no Brasil é o ensino superior. Portanto, se o Brasil for de fato querer reduzir desigualdade tendo a educação como estratégia prioritária, ele vai ter que investir na massificação do ensino superior a um nível que talvez nenhum outro país no mundo tenha conseguido fazer até hoje. Nem mesmo os países mais ricos, os nórdicos. Vai ter que fazer algo dessa ordem. O que não é trivial, vai custar muito dinheiro.

Além disso, educação é investimento de longo prazo. Quanto tempo leva pra educação uma criança? No ensino médio, demora mais de uma década. No ensino superior, demora uma década inteira, quase duas. Se a gente começasse a fazer reformas educacionais... Quanto tempo leva uma reforma educacional? Uma reforma rápida talvez leve uma década. Então é uma década pra reforma educacional, mais uma década pras pessoas terem ensino médio. Só aí já passaram duas décadas. E o que a gente vai fazer com o resto dos adultos que já estão no mercado de trabalho e não têm educação alta? Como a gente vai resolver o problema deles? Um adulto passa 40 anos no mercado de trabalho.

O que a gente pode concluir é que, independentemente de que se acredite no poder real da educação, existe uma barreira, que é a barreira de tempo, que é inexorável. Não existe possibilidade de evitar o tempo que leva para isso surtir efeito. O tempo em educação, de retorno da educação em termos de desigualdade de renda, não se mede em anos, se mede em décadas. E o que a gente vai fazer? Vai esperar? A resposta é não. Então, educação não é suficiente, básica ou secundária. A educação necessária é de nível superior (para ter efeito na desigualdade), e, mesmo assim, ela não é suficiente pra nenhum horizonte de tempo razoável que a gente possa conceber de prazo, de uma década ou duas. Estamos falando de uma coisa que vai levar três ou quatro décadas, talvez meio século. É algo de longuíssimo prazo.

Pense no Brasil de meio século atrás. Estamos falando do final da década de 1970. O Brasil estava discutindo industrialização acelerada num contexto absolutamente diferente. Como é que a gente consegue prever o que vai ser o mundo em meio século? A gente não tem nem noção do que vai acontecer. Você mencionou que seria uma coisa contraintuitiva, mas na verdade não é contraintuitiva. Muitos especialistas em desigualdade vão dizer isso. Por exemplo, os especialistas em mobilidade social vão dizer que, mesmo que melhore radicalmente o sistema de ensino, o peso da origem social e das famílias – o fato de serem pouco educadas, por exemplo – ainda vai ser grande no futuro das pessoas. Mesmo melhorando o sistema de ensino, não é de se esperar uma melhora radical no nível educacional da população. É de se esperar uma melhora, mas não radical.

OP – Pelo menos não a ponto de afetar estruturalmente essa pirâmide, é isso?

Medeiros – É muito difícil. Claro que é impossível prever, depende da reforma. Mas, dentro de um universo mais realista, daquilo que seria possível para o Brasil fazer, a gente não deveria esperar uma reforma com tanta capacidade assim. Dito isso, a gente deve concluir que educação é absolutamente necessária, muito importante, mas ela também é insuficiente como estratégia de combate à desigualdade dentro de um prazo razoável de tempo.

OP – O tema da redação do Enem, aplicada duas semanas atrás, foi sobre a economia do cuidado, um tipo de trabalho doméstico normalmente exercido por mulheres. Essa modalidade tem impacto nos números de desigualdade no Brasil?

Medeiros – Tem impacto em duas coisas. Tem impacto no mercado de trabalho, e, por ter impacto no mercado de trabalho, tem impacto na previdência das mulheres. O que faz as mulheres saírem do mercado de trabalho não é ter filhos; porque filhos, os homens e as mulheres têm. O que faz as mulheres saírem do mercado de trabalho é que, quando elas têm filhos, as responsabilidades de cuidado são majoritariamente das mulheres. É claro que os homens também trabalham, só que a carga e as responsabilidades das mulheres são muito maiores.

Nós vemos isso claramente nos dados. Porque a carga é muito maior sobre as mulheres, acaba que muitas fazem opção por sair do mercado de trabalho quando têm filhos pequenos e até quando têm filhos mais velhos, uma idade em que já não é mais um problema de natureza biológica, e sim de natureza social. Quando a criança tem quatro ou cinco anos de idade, não tem mais dependência biológica alguma da mãe. Essa alternativa de explicação da biologia não faz sentido. O que a gente sabe é que as mulheres vão sair do mercado de trabalho e, quando voltarem, talvez só voltem para o setor informal, para ocupações que dão mais flexibilidade de tempo. Porque essas ocupações é que são compatíveis com as responsabilidades adicionais que elas têm e que, por causa dessas razões, pagam menos.

Isso é um dos fatores que levam as mulheres a ganhar menos e um dos fatores que vão levar as mulheres a ter menos proteção social quando chegarem no momento da previdência. Porque passam menos tempo no mercado de trabalho, contribuem menos pra previdência e, dependendo das regras previdenciárias, vão ter dificuldades pra se aposentar ou vão se aposentar com salários menores. E isso leva a gente para uma outra discussão. Existe uma conversa no Brasil de que o debate sobre aborto é um debate sobre pauta de costumes. Não. O debate sobre aborto é um debate sobre desigualdade de renda, de desigualdade salarial.

Aborto significa capacidade de controlar uma gravidez indesejada. E, portanto, a capacidade de controlar as dificuldades que vão ser implícitas nisso, ou seja, as dificuldades que as mulheres vão enfrentar no futuro no mercado de trabalho. Aborto é parte da discussão sobre desigualdade de classes no Brasil, é parte da discussão sobre desigualdade de renda e é parte importante da discussão sobre desigualdade salarial entre homens e mulheres, que é discriminação de gênero. Não é uma pauta de costumes. Pauta de costumes é o que menos importa no debate.

OP – Mas no Brasil esse debate está totalmente tomado pela esfera da moral.

Medeiros – Foi desnecessariamente moralizado, como várias outras coisas que não tinha nenhum motivo pra moralizar. Não sou cientista político pra debater isso, mas o ponto é que não importa se está moralizado ou não. É um erro achar que é uma questão de costumes. É antes de tudo um debate sobre como as mulheres se inserem no mercado de trabalho e qual a capacidade que elas têm de controlar essa inserção, dadas as responsabilidades de cuidado que que elas têm. É muito mais do que as pessoas acreditam, no geral. O debate não está moralizado, está dominado por uma lógica religiosa, que é diferente. O que está por trás é religião, e não moral pura e simples. É doutrina religiosa que está sendo sistematicamente utilizada no Brasil nesse tema, com fins de mobilizar politicamente um eleitorado que acaba comprando essas ideias, porque é um discurso inclusive inadequado e que nega o fato, por exemplo, de que uma em cada sete mulheres no país vai ter feito um aborto até a idade de 40 anos. Ou seja, basta olhar pro lado e contar sete mulheres que você conhece. Uma vai ter feito aborto. Isso é um problema de saúde pública sem precedentes, com impacto imenso no mercado de trabalho.

OP – Concentração de renda e desigualdade: como esses termos se aproximam?

Medeiros – Desigualdade diz respeito ao fato de as pessoas não serem idênticas, e a concentração é consequência da desigualdade. Significa que, da renda total de um país, um grupo tem muito mais do que o outro. Essas são as diferenças fundamentais, mas, no fundo, a gente associa as duas coisas porque a consequência imediata da desigualdade é haver concentração. Só pra dar um exemplo: tecnicamente, o coeficiente de Gini é uma medida de concentração, e não de desigualdade. Mas a gente ignora essa diferença, ela é importante só pra quem analisa tecnicamente o tema. Para todos os efeitos, é a mesma coisa.

OP – Em termos de políticas sociais, a exemplo de Bolsa Família e outras: efetivamente, qual é a capacidade que inciativas dessa natureza têm de alterar estruturas de desigualdade no Brasil?

Medeiros – As políticas de assistência social no Brasil são muito importantes. Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada), por exemplo, contribuem significativamente para reduzir a pobreza. Associados à política de aumento de salário mínimo, foram os principais fatores de redução de pobreza no Brasil ao longo das últimas duas décadas. Se fizermos uma lista das três coisas que mais tiveram efeito direto, foram aumento do salário mínimo, Bolsa Família e BPC. Outros também contribuíram, como Previdência, como também o bom desempenho do mercado de trabalho. Isso diz respeito à redução da pobreza. Mas tem muito pouco efeito sobre a desigualdade total.

Quando a gente fala de pobreza, a gente tem que olhar para os pobres. Quando a gente fala de desigualdade, a gente tem que olhar para os ricos, porque a maior parte da desigualdade está concentrada no topo da distribuição. Então, por mais importante que as políticas sociais sejam para reduzir pobreza – e não apenas para reduzir a pobreza, elas são muito importantes para a grande massa de população, em que nem todo mundo é pobre, mas está muito perto da pobreza, com muita gente entrando e saindo da pobreza –, elas têm efeito muito baixo sobre a desigualdade. Coisas que têm efeito sobre a desigualdade estao em outra ordem. A gente tem sempre que lembrar o seguinte: educação básica, muito pouco efeito sobre a desigualdade, mas é importante talvez para a pobreza. Assistência social: muito pouco efeito sobre a desigualdade, mas é importante para a pobreza. As coisas que são importantes para a riqueza estão no topo da distribuição, têm a ver com regime tributário e uma série de outras que não é tão fácil listar.

OP – Quando o senhor fala que a gente tem que olhar para os ricos, a gente está falando apenas de tributação ou de outros temas também?

Medeiros – A gente tem que necessariamente falar de outras coisas. Eu repito: a gente não constrói um Brasil com esse nível de desigualdade tão fácil. Pra mudar esse nível de desigualdade, muitas coisas vão ter que ser alteradas. Muitas. Isso significa que toda política tem que ser tratada do ponto de vista da desigualdade. Para toda política a gente tem que perguntar: quem vai ganhar e quem vai perder com isso? Por exemplo: nossa política monetária e determinação da taxa de juros: quem vai ganhar e quem vai perder com isso? A estrutura de subsídios para as empresas e concessão de benefícios fiscais: quem vai ganhar e quem vai perder com isso? Quem vai ganhar mais e quem vai ganhar menos? A gente tem que fazer isso para todas as políticas, e não só para aquelas políticas que tradicionalmente a gente considera sociais, como educação, saúde e assistência. Toda política tem um que ganha mais e tem um que ganha menos. Ou seja, toda política tem uma dimensão distributiva. E, para combater a desigualdade, é importante olhar dessa forma, olhar que há desigualdade em tudo.

OP – Como os recortes de raça e gênero aparecem nesse quadro? Qual o papel que eles têm na construção da desigualdade?

Medeiros – Olha, é difícil dizer exatamente porque a gente sabe os efeitos de raça e gênero sobre o mercado de trabalho, mas a gente não deve esperar os mesmos efeitos acontecendo na desigualdade de capital. A propriedade de capital é determinada por outro conjunto de fatores, mas a gente sabe que ela é importante porque é o topo da distribuição e onde a maior parte desse capital vai estar. Quero falar de mercado de trabalho só e não sobre desigualdade total. Na desigualdade de salários, por exemplo, se o Brasil fosse capaz de reduzir à metade a discriminação de gênero e raça – só a metade –, isso teria mais efeito do que qualquer reforma educacional presente capaz de dar ensino médio para todos os estudantes. E o Brasil não chegou lá ainda. Mas, supondo que fosse capaz de dar ensino médio para todos os estudantes, isso não teria o mesmo efeito que uma redução à metade da desigualdade de gênero e raça teria. Isso dá uma magnitude de como o tema é importante. A gente não pode esquecer de que o Brasil é construído sobre esses dois pilares: um pilar de desigualdade racial radical e um pilar de desigualdade radical entre homens e mulheres.

OP – Isso está na base da desigualdade de modo geral?

Medeiros – É um dos pilares, mas existem outros. Esse é um dos pilares muito importantes. Portanto, tem que parar com essa conversa de que isso é política identitária. Na verdade, isso é parte importante das políticas de desigualdade de classe.

OP – O senhor fala desses recortes de raça e de gênero, que normalmente são colocados nessa gaveta de “identitarismo”?

Medeiros – Isso é só uma cortina de fumaça. Quem está dizendo isso não está entendendo absolutamente nada, está enevoado na própria cortina de fumaça. É o contrário. Raça e gênero são pilares da desigualdade de classe brasileira.

Grandes entrevistas