Resumo

Dez horas sob o sol escaldante, carregando 63 quilos de fardos de água em um isopor. Essa é a rotina diária de Maria Marilene Lima, 44, vendedora ambulante há dois anos no Centro de Fortaleza.

Casada e mãe de dois filhos — um deles autista, que depende de cuidados constantes —, ela tira o sustento de casa do seu vai e vem pelas ruas pouco arborizadas nas proximidades do Mercado Central.

“Essa blusa aqui [de manga longa] é a única coisa que me protege do sol. Mas já passei mal uma vez, do calor. Fiquei tonta, quase desmaiei”, rememora. Parar, no entanto, não é uma opção.

Marilene e outros vendedores ambulantes, entregadores, descarregadores de mercadoria e catadores compõem uma categoria de trabalhadores que sentem queimar na pele os efeitos das Ilhas de Calor Urbanas (ICU) e da diminuição constante da cobertura vegetal nativa.

Expostos aos efeitos nocivos do calor, esses trabalhadores percebem, no cotidiano, o que pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) vêm registrando em estudos: “A cidade tá cada dia mais quente.”

Os malefícios de uma cidade mais quente são coletivos, mas a população pobre sofre mais com os efeitos do calor devido a uma série de desigualdades na distribuição de áreas verdes e de recursos. Em Fortaleza, o calor tem endereço, cor e classe social.

Ilhas de Calor Urbanas (ICU) são o efeito climático mais evidente do processo de urbanização, explica o doutor em Geografia e professor do Instituto de Ciências do Mar (Labomar/UFC), Fábio Matos.

O fenômeno resulta da transformação do ambiente natural para a formação das cidades e é caracterizado pelo contraste de temperatura entre as áreas urbanas e as zonas de vegetação natural ao redor, menos urbanizadas.

Segundo Fábio, dois fatores principais agravam a formação dessas ilhas: a expansão imobiliária e o desmatamento. “A expansão imobiliária ocorre, em muitos casos, sem critérios adequados de uso e ocupação do solo, preservação ambiental e distribuição equilibrada das áreas verdes, resultando em uma urbanização desigual e excludente", aponta.

Bairros com grande volume de áreas edificadas são os principais pontos das ICUs. Em geral, as regiões com maior densidade de edifícios e menor cobertura vegetal apresentam temperaturas mais elevadas.

Em Fortaleza, os bairros mais quentes costumam ser também os mais pobres, onde o adensamento urbano ocorre de forma desordenada e o verde desaparece rapidamente.

Um estudo realizado em 2024 por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) monitorou o Índice de Calor (HI) em bairros da capital e revelou uma forte disparidade na exposição ao estresse térmico, determinada pelas condições socioeconômicas.

O artigo, intitulado O Índice de Calor (HI) na cidade de Fortaleza, apontou que os bairros Álvaro Weyne, Vila Velha e De Lourdes registraram as maiores temperaturas durante o estudo. Vila Velha e De Lourdes foram os únicos locais onde as medições ultrapassaram o nível considerado de perigo.

Esses bairros se caracterizam por escassez de vegetação e alta densidade populacional, com média de 8.150 habitantes por quilômetro quadrado e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) muito baixo.

Já os bairros Cocó, Edson Queiroz e Bairro de Fátima apresentaram maior conforto térmico com mais frequência no período analisado. Para os pesquisadores, ficou claro que a Unidade de Conservação (UC) Parque Estadual Parque do Cocó é o “ponto mais fresco” da cidade, o que reduz o estresse térmico e os níveis de HI, sendo um importante instrumento urbanístico para o conforto climático da Capital.

O Bairro de Fátima, por sua vez, reúne características que favorecem a amenização térmica, como espaços abertos arborizados, lotes de tamanhos variados, vias mais largas e verticalização intermediária de uso residencial.

Nas demais áreas de maior renda, embora predominem edificações altas e pouca arborização, os impactos do calor são atenuados por melhores condições de moradia, uso de ar-condicionado e infraestrutura urbana mais adequada.

Já nas periferias, a escassez de árvores e ventilação, somada à falta de acesso a recursos que poderiam amenizar o calor, intensifica os efeitos das ilhas de calor urbanas. O resultado é uma cidade que, como um todo, fica mais quente a cada ano — mas o calor pesa de maneira desigual sobre a população.

É como imaginar Fortaleza como um corpo sob um sol forte. Enquanto a maioria das áreas — densamente construídas e com pouco verde — veste roupas escuras e apertadas, retendo o calor e sofrendo estresse térmico, o Parque do Cocó e o Bairro de Fátima funcionam como pulmões verdes, grandes guarda-sóis que oferecem sombra e alívio térmico para quem vive por perto.

Para o professor Fábio Matos, “o calor extremo na Cidade não é apenas um problema climático, mas também uma questão de justiça social e ambiental”. Os mais ricos, observa ele, são os que mais contribuem para o aquecimento urbano; paradoxalmente, são os que menos sofrem com seus efeitos.

Para o professor do curso de Ciências Ambientais do Labomar (UFC) e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema-UFC), Marcelo Freire Moro, as ações necessárias para reduzir o calor concentram-se na proteção do patrimônio ambiental, algo que não vem sendo aplicado com real compromisso em Fortaleza.

Nas emendas da Câmara de Fortaleza (CMFor) ao Plano Diretor, por exemplo, 25% estavam destinadas à flexibilização de Zonas de Proteção Ambiental (ZPAs) ou de Zonas de Interesse Social (ZIS), como Zeis de Favela e de Vazio. As emendas alteram as proteções ambientais e sociais para garantir mais espaços construíveis na Cidade.

“A Cidade tem destruído seus ecossistemas nativos em um ritmo acelerado. O avanço da urbanização tem impactado severamente as áreas que, ecologicamente, ajudam a resfriar a cidade”, comenta.

De acordo com levantamento do O POVO+, entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025 foram excluídas 16 áreas verdes da capital cearense. Até novembro deste ano, apenas uma dessas exclusões havia sido revogada.

Em setembro de 2025, um novo caso de supressão de vegetação reacendeu o debate sobre a fragilidade da proteção ambiental na Cidade diante dos efeitos da crise climática. Cerca de 40 hectares de Mata Alântica foram desmatadas no entorno do Aeroporto Pinto Martins para instalação de um Centro Logístico.

Para Marcelo, a intervenção na chamada Floresta do Aeroporto é particularmente alarmante, pois a área fazia parte dos últimos 16% de áreas remanescentes e dos últimos 10% de florestas de Fortaleza.

A obra, embora autorizada pela Superintendência Estadual de Meio Ambiente (Semace), apresentava uma série de irregularidades, conforme denúncia do vereador Gabriel Biologia (Psol). Entre as falhas apontadas está uma suposta fraude no estudo fitossociológico exigido pela Lei Federal da Mata Atlântica.

Segundo o parlamentar, o documento expedido pela Semace classificava a floresta como em estágio inicial ou médio de sucessão ecológica, o que permitiria a supressão da vegetação. No entanto, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) apontou que a área apresentava árvores de grande porte e características de estágio avançado, o quer tornaria o desmatamento ilegal.

Em outubro de 2025, o Ibama contestou o parecer concedido pela Superintendência Estadual, que chegou a suspender temporariamente a licença, mas liberou retomada parcial da obra no mês seguinte.

O Ministério Público do Ceará (MPCE) ainda apura possíveis fraudes no licenciamento. Enquanto isso, a área devastada se tornou ponto central no debate sobre o novo Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza.

O documento inicial excluía a área de Mata Atlântica do mapa de proteção ambiental. Após pressão de movimentos e especialistas, a região foi reintegrada durante a Conferência das Cidades, mas a decisão final caberá à Câmara Municipal.

Tanto a empresa Frapor, responsável pelo empreendimento, quanto o governador Elmano de Freitas (PT), e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, defenderam a necessidade de um Centro Logístico em Fortaleza, alegando utilidade pública do empreendimento.

Marcelo Moro, entretanto, alerta que diante do cenário atual, “destruir esses últimos ambientes resulta em uma perda catastrófica de biodiversidade (fauna e flora) e cobertura vegetal que afeta muito mais diretamente quem não pode se esconder no conforto de um ar-condicionado”.

Já Leina Mara, catadora de material reciclável e coordenadora da Rede de Catadores do Estado do Ceará, não sente que os debates sobre áreas verdes alcancem verdadeiramente quem precisa estar diariamente exposto ao calor, como os catadores.

“O sol está muito quente, e os catadores que trabalham expostos ao tempo sofrem bastante, muitos sem acesso nem à água para se hidratar. Por causa do calor extremo, vários estão deixando de coletar durante o dia e passando a trabalhar à noite", alerta.

"Quando falamos da situação no Estado, é ainda mais grave. Muitos companheiros continuam trabalhando em lixões a céu aberto, dividindo espaço com urubus e enfrentando condições totalmente insalubres.”

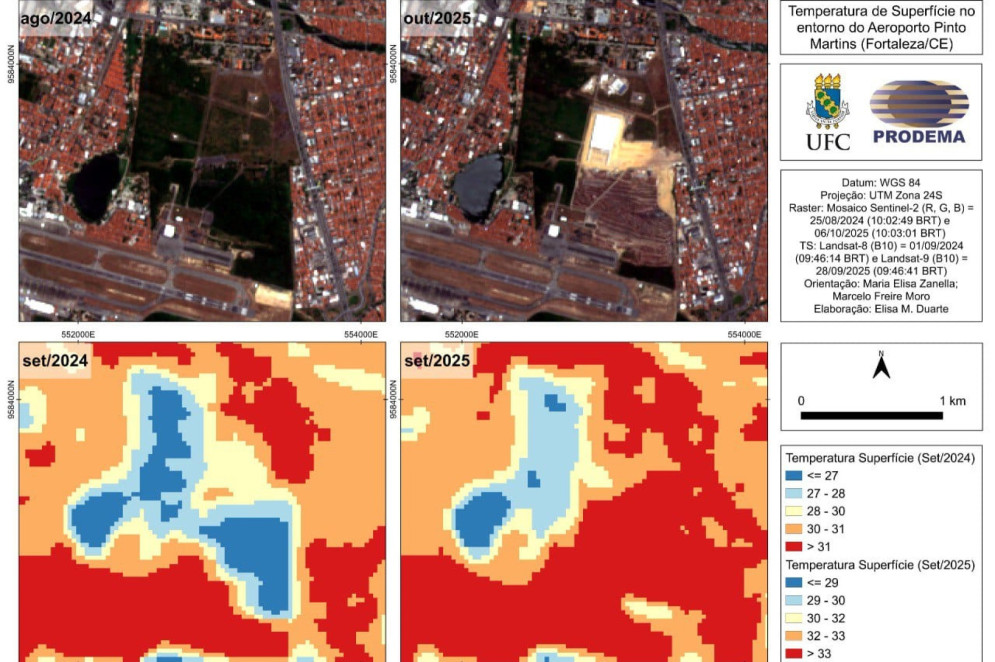

Uma pesquisa recente da UFC identificou elevação de até 6 °C na temperatura da superfície após o desmatamento na região da Floresta do Aeroporto, área de Mata Atlântica parcialmente desmatada para obras do Centro logístico.

O estudo, realizado pela pesquisadora Elisa Maria Duarte, graduada em Economia Ecológica e mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema/UFC), utilizou técnicas de geoprocessamento e imagens de satélite captadas em setembro de 2024 e setembro de 2025.

As análises mostraram um aquecimento significativo nas zonas onde houve supressão da vegetação, especialmente nas partes hoje ocupadas por solo exposto.

Nos mapas elaborados, as áreas que antes apareciam em tons de azul — correspondendo a temperaturas mais amenas, em torno de 28 °C — deram lugar a faixas alaranjadas e vermelhas, que representam superfícies acima de 32 °C.

Segundo Elisa, “em 2024, as temperaturas máximas chegavam a cerca de 30 °C. Em 2025, alcançaram 36 °C — um aumento de aproximadamente 6 °C nas áreas mais quentes, principalmente onde não há mais vegetação ou onde o solo foi coberto por asfalto".

A pesquisadora explica ainda que a temperatura da superfície é medida por sensores de satélite, que detectam a radiação térmica infravermelha emitida por diferentes tipos de cobertura — como solo, telhados, asfalto, vegetação e corpos d’água — permitindo identificar variações associadas à perda de cobertura vegetal.

O projeto de mestrado que Elisa pretende desenvolver nos próximos anos quer usar o mesmo método em todos os 121 bairros da Capital cearense para comprovar se há, ou não, uma relação entre as temperaturas e questões socioeconômicas da Cidade.

Para ela, o caso do aumento detectado no aeroporto pode ser um micro exemplo de como a temperatura em Fortaleza se comportou ao longo dos anos de supressão da mata nativa.

Após as denúncias de desmatamento da Floresta do Aeroporto para o complexo logístico da Aerotrópolis Empreendimentos S.A, a empresa se manifestou alegando ter respeitado todos os processos regidos por lei para o início das obras.

Conforme nota enviada ao O POVO+, o empreendimento prevê a geração de 12.500 empregos diretos ao término das oito fases, todos fixos e permanentes, necessários à operação das empresas ocupantes e um investimento total previsto de R$ 1 bilhão.

Além da geração indireta de outros 37 mil empregos envolvendo fornecedores, transporte externo, manutenção, tecnologia, alimentação, segurança, limpeza, construção e serviços terceirizados.

A empresa estima também que o Governo do Ceará poderá arrecadar cerca de R$ 2,25 bilhões em ICMS, enquanto a Prefeitura de Fortaleza poderá receber aproximadamente R$ 10 milhões em ISS, reforçando o impacto econômico regional do complexo.

Para Fabio Sobral, professor da UFC nos cursos de Economia e no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (Prodema-UFC), a economia que despreza a natureza gera mais malefícios que benefícios.

OP+ — Queria que o senhor começasse explicando a relação entre economia e meio ambiente. Por que costumamos enxergar esses dois temas como se fossem separados e, afinal, de que forma eles se conectam?

Fábio Sobral — É uma pergunta bem ampla. Eu trabalho com Economia Ecológica, que é uma abordagem mais recente da economia — “nova” desde 1971. Ela se baseia na seguinte percepção: na natureza, os sistemas estão sujeitos à lei da entropia, um princípio da termodinâmica segundo o qual, muitas vezes, um sistema sofre transformações que o tornam, digamos, inacessível.

Explico isso aos meus alunos com um exemplo simples: aqui, tenho uma caneta. Se eu escrever no papel, a quantidade de tinta que havia na caneta e que passará para o papel continua a mesma. No entanto, a tinta que está no papel não está mais disponível para eu retirar e colocar de volta na caneta. Seria muito difícil fazer isso.

A natureza funciona de modo semelhante: ela oferece recursos — madeira, petróleo, minérios —, mas, quando esses elementos são usados, assumem novas formas, muitas vezes inacessíveis ou até prejudiciais ao ser humano e às outras espécies.

Ao longo da história, o pensamento econômico desprezou a natureza, enxergando os recursos naturais apenas como meios para produzir mais e lucrar mais. Durante cerca de 300 anos foi assim. Civilizações antigas, no entanto, já compreendiam que não se podia desgastar a terra ou os rios sem comprometer a própria sobrevivência. Havia essa consciência ecológica. A nossa sociedade, infelizmente, ainda luta para desenvolver essa percepção.

Usamos os recursos como se fossem inesgotáveis. No início da economia moderna, acreditava-se que a Terra era imensa e que, portanto, não havia risco de esgotamento. Mas hoje sabemos que o planeta é pequeno e que seus recursos são finitos.

Durante muito tempo, os economistas ignoraram essa realidade. Só a partir de certo ponto alguns passaram a reconhecer a importância da natureza e da ecologia, percebendo que a economia não é separada do meio ambiente.

Quando alguém diz: “Não podemos deixar de derrubar a floresta do aeroporto, vamos criar muitos empregos”, está repetindo uma visão ultrapassada. Empregos e floresta não precisam estar em conflito. Caso contrário, poderíamos propor algo absurdo, como aterrar o Rio Cocó para abrir uma avenida cercada de lojas, e chamar isso de progresso. Mas não é assim.

Quando elementos naturais são destruídos, a natureza cobra um preço — e, inclusive do ponto de vista econômico, pode sair muito mais caro. Basta observar o que acontece, de forma recorrente, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Quando não se respeita a natureza, a própria economia é abalada, pois são destruídas as condições básicas de funcionamento do clima, do sistema de chuvas, da fauna, da flora e do microclima.

Se você retira uma floresta, aumenta o número de pessoas com problemas respiratórios. Os gastos do Sistema Único de Saúde crescem com internações. Pessoas morrem por poluição. Há também aumento de casos de depressão pela ausência de contato com a natureza. Aquilo que, em um primeiro momento, parece favorecer a economia porque “gera empregos”, acaba custando muito mais caro a longo prazo.

As consequências incluem inundações. Muitas áreas — como aquela região da BR — eram pantanosas, cheias de riachos. Quando são aterradas, as enchentes se tornam inevitáveis. Além disso, há expansão de mosquitos transmissores de doenças como dengue, chikungunya e zika. Pessoas morrem por causa disso. Ou seja, o impacto não se limita às árvores e animais destruídos; ele é profundo e duradouro.

Isso revela dois tipos de visão: a imediatista, que enxerga a natureza como obstáculo e acredita que destruí-la é economicamente vantajoso; e a visão ecológica, que entende a natureza como parceira da vida. A primeira é atrasada e arcaica; a segunda é a única capaz de garantir o futuro.

Precisamos ser amigos da natureza. Quando ela funciona bem, não é necessário construir sistemas caros de drenagem, porque o solo e as plantas naturalmente absorvem a água. Isso reduz gastos com saneamento e saúde, melhora a qualidade de vida e torna a cidade mais bonita.

O problema é que muitas vezes adotamos a lógica do cimento e do asfalto, impulsionada por interesses do setor imobiliário — muitas vezes de pessoas que nem moram aqui, mas lucram com a destruição e, no fim de semana, vão para outras regiões “curtir a natureza”.

As cidades precisam ser adaptadas à convivência com o meio ambiente. Um exemplo disso é o conceito de “cidade esponja”, criado por um arquiteto chinês que faleceu recentemente em um acidente de avião no Brasil. Ele defendia que as cidades deveriam ter áreas verdes suficientes para absorver a água, ser “amigas” da água, das plantas e dos animais.

Esse é o conceito mais avançado. O que aplicamos, infelizmente, é o mais atrasado: o da destruição, do aterramento, da falta de preocupação com o clima e com o aquecimento global.

Se nada mudar, a elevação das temperaturas pode tornar a vida no Nordeste — e especialmente no Ceará — muito difícil, em alguns lugares até insuportável. E, em vez de proteger a natureza, ainda defendemos que é preciso destruí-la para criar empregos. Isso é um erro grave e um desrespeito à própria lei da vida.

OP+ — De que maneira a degradação ambiental afeta o equilíbrio climático e sanitário de uma região a longo prazo?

Fábio Sobral —Às vezes, os impactos aparecem até no curto e médio prazo. No curto prazo, pode haver uma elevação da temperatura na área e uma expansão do número de organismos e patógenos que causam doenças.

Ao mesmo tempo, essas alterações podem provocar, também a curto e médio prazo, inundações no local e aumento de casos de doenças respiratórias.

Já a longo prazo, a consequência pode ser ainda mais grave: a área passa a contribuir para o aquecimento local, tornando o Ceará uma região ameaçada de se tornar insustentável do ponto de vista climático, em razão do aumento contínuo da temperatura.

OP+ — A empresa diz que o projeto no entorno do aeroporto vai gerar 12 mil empregos. Essa promessa faz sentido do ponto de vista econômico? Ou é um argumento equivocado quando a gente considera o impacto ambiental?

Fábio Sobral —É uma atitude equivocada, porque, ao elevar a temperatura da cidade, você obriga as famílias a usarem ventiladores e aparelhos de ar-condicionado por mais horas. Isso aumenta os gastos e, consequentemente, reduz a renda familiar.

Além de tornar o modo de vida mais insalubre, esse processo faz com que crianças passem a usar medicamentos antiasmáticos e idosos tenham sua qualidade de vida piorada.

Portanto, os 12 mil empregos não precisariam ser criados sobre o cadáver de uma floresta. Eles poderiam surgir em outras áreas, sem causar tamanho impacto ambiental. Caso contrário, poderíamos usar um exemplo extremo: criar 100 mil empregos sobre a floresta do Cocó.

Mas o rio Cocó, por exemplo, filtra cerca de 70% do lixo que cai nele. O manguezal cumpre essa função natural de filtragem e, graças a isso, ainda temos praias onde é possível tomar banho. Se você destrói o Cocó, pode até criar 100 mil empregos, mas faz desaparecer praticamente todos os empregos do setor turístico, hoteleiro e de restaurantes da cidade.

É uma lógica cínica, essa ideia de que “é bom ter empregos” a qualquer custo, como se fosse justificável destruir tudo em nome disso.

Existem outros centros logísticos na Região Metropolitana de Fortaleza, e o empreendimento poderia perfeitamente ser instalado em um desses locais.

Essa é uma concepção que vem destruindo a cidade e suas áreas verdes ao longo do tempo, em nome do dinheiro. E esse dinheiro, em grande parte, acabou concentrado nas mãos dos setores dirigentes, das pessoas mais ricas.

O resultado é o que vemos hoje: uma cidade profundamente desigual, marcada por desigualdades estruturais históricas que continuam se aprofundando.

OP+ — Quando olhamos para essa relação entre economia, meio ambiente e desigualdade, é possível dizer que os efeitos desse tipo de empreendimento recaem de forma desproporcional sobre a população mais pobre da cidade?

Fábio Sobral — Sem dúvida. Ao redor do aeroporto, a temperatura média tende a subir, e essas pessoas vão gastar mais com energia elétrica. São justamente elas que vivem, em geral, nas áreas mais sujeitas a inundações, com sistemas de saneamento básico precários e maior exposição a mosquitos e às doenças que eles transmitem.

Essas populações também perdem o contato com o verde, passando a viver em meio apenas ao cimento. São elas que sofrem diretamente as consequências da degradação ambiental.

Isso é o que se chama de Justiça Ambiental — ou, neste caso, injustiça ambiental. É um conceito que surgiu nos Estados Unidos e descreve exatamente essa situação: os mais pobres acabam arcando com as violências cometidas contra a natureza e sofrendo essas violências em sua própria pele.

OP+ — A gente costuma pensar nesse aumento das contas de energia de forma individual — cada família pagando mais caro. Mas, quando uma cidade inteira passa a gastar mais com eletricidade, que tipo de efeito coletivo isso gera?

Fábio Sobral —Pois é. Quando as famílias precisam destinar uma parte maior da renda para pagar a conta de luz, ocorre um efeito em cadeia. A renda disponível diminui, e, com isso, há menos dinheiro circulando no comércio local.

Ao sobrar menos renda, o consumo cai. E, quando o consumo diminui, o próprio comércio se retrai, o que tem impacto direto sobre os empregos.

Ou seja, ao contrário do que se argumenta, a geração de empregos não é necessariamente ampliada. Na prática, a elevação de custos para as famílias reduz a capacidade de consumo e enfraquece a economia local.

Além disso, o aumento do uso de energia exige mais geração e transmissão elétrica, o que implica novas obras, maior gasto de recursos naturais e mais emissões de carbono e metano.

Portanto, há uma série de implicações que mostram como esse tipo de desenvolvimento é insustentável — tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico.

OP+ — Há uma forma de mudar essa lógica que estamos vivendo?

Fábio Sobral — Acho que o Ministério Público do Ceará deveria cumprir a lei e, além de embargar a obra, obrigar a empresa a restaurar a floresta. Restaurar também os riachos aterrados — veja que crime ambiental — e recuperar a lagoa, que foi profundamente afetada pelo desmatamento.

Além disso, a empresa precisa realizar o que chamamos de refaunação, isto é, reintroduzir as espécies de animais que originalmente habitavam aquela área.

Também deveria ser responsável por financiar programas de educação ambiental, voltados tanto para escolas públicas quanto particulares. Esses programas poderiam incluir visitas guiadas à floresta, com biólogos, biólogas e professores, mostrando à população a importância da preservação e da convivência com aquele ecossistema.

É fundamental, inclusive, abrir a recuperação da floresta à sociedade. A cidade não pode viver isolada dela. Fortaleza precisa perceber a importância dessa área verde e abraçá-la como parte essencial da sua identidade.

Fortaleza já teve florestas lindíssimas no passado, que foram todas devastadas. Está na hora de criarmos programas de recuperação, ainda que parcial, desses espaços. É uma forma de reconectar a cidade com sua história e com a natureza.

"Os empregos e a floresta não podem estar em desacordo. Senão você poderia propor o seguinte: vamos aterrar o Rio Cocó, fazer uma avenida e fazer um monte de lojas ao redor, que é melhor. Não é assim. Se destrói elementos naturais, a natureza cobra um preço de volta”, diz.

O professor ainda completa: “Inclusive, pode até se tornar mais caro, trabalhando com dinheiro. Basta ver o que aconteceu e o que acontece recorrentemente no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Quando você não respeita a natureza, a própria economia é abalada pela destruição das condições de funcionamento do clima".

"Você retira uma floresta, o número de pessoas com problemas respiratórios aumenta. Os gastos com o Sistema Único de Saúde (SUS) aumentam com internações, pessoas morrem por poluição. Você tem aumento de casos (de doenças), inclusive de depressão pela ausência de contato com a natureza. Então, aquilo que parece favorecer a economia porque vai criar empregos, acaba saindo muito, muito mais caro."

> Confira a entrevista completa ao clicar na foto ao lado.

Para ele, certamente existem outros locais possíveis de se investir em melhorias econômicas que não sejam “sobre o cadáver de uma floresta”, também levando em consideração uma economia formada por trabalhadores sob o sol escaldante.